di CONSOLATA MAESANO –

Mario Francese, Giuseppe Fava, Mauro de Mauro, Cosimo Cristina, Giovanni Spampinato, Giuseppe Alfano, Mauro Rostagno, Peppino Impastato:

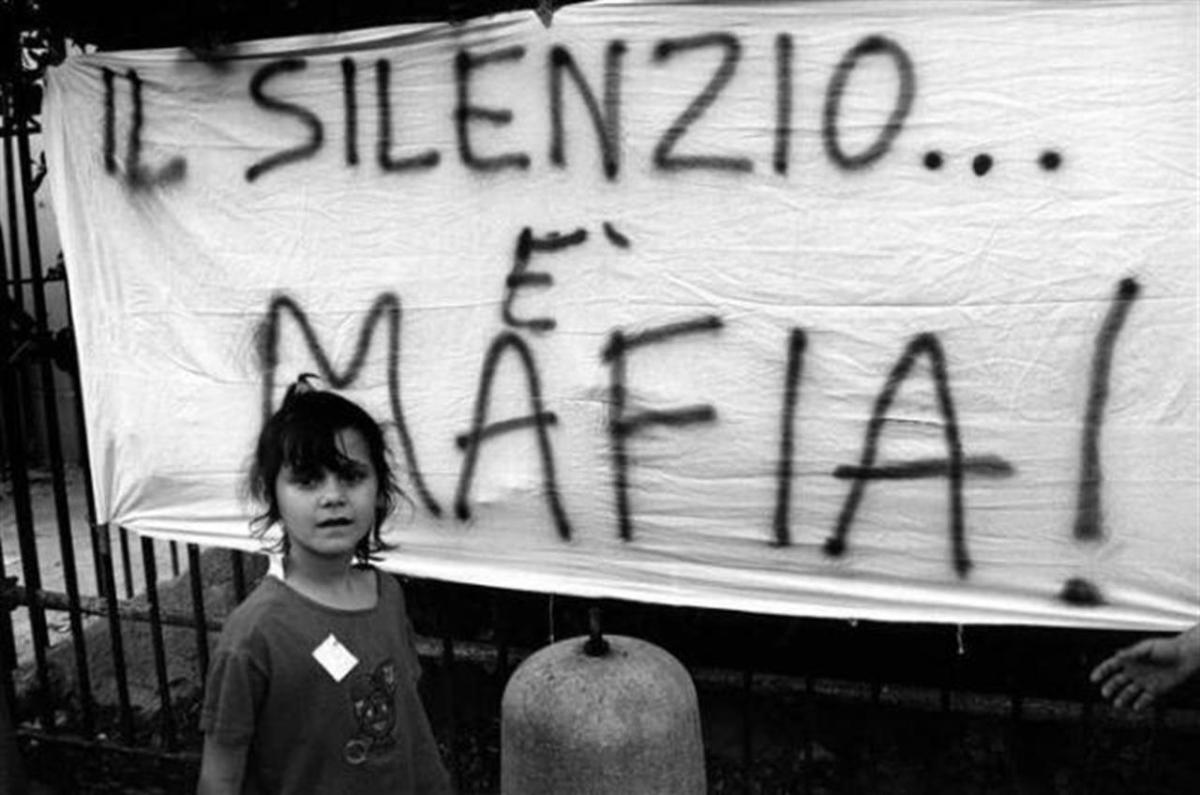

Otto giornalisti. Otto siciliani. Otto vittime di mafia. Otto destini legati da un unico fil rouge, scarlatto come il sangue versato, dritto come le schiene, tagliente come le inchieste, indelebile come l’inchiostro.

Un fato pellegrino, che fa tappa in molte province dell’isola, affezionandosi al capoluogo, a Palermo, ultima tappa di Peppino Impastato: tra Cinisi e Terrasini sembra di sentire ancora Radio aut, cassa di risonanza per le sue denunce su “mafiopoli”, sugli affari delle famiglie locali, attraverso il microfono e la sua voce, forte più del boato dell’esplosione sulla tratta Palermo-Trapani, che dell’attivista risparmia soltanto le mani e un piede.

Terminano (con cinque spari in testa) a Palermo anche inchieste “dietro le transenne” di Mario Francese, l’unico che riesce a intervistare persino Ninetta Bagarella, la moglie di Totò Riina; il primo a usare il termine commissione per l’apice di Cosa Nostra.

Quella stessa Palermo sede de L’Ora, il primo quotidiano a pubblicare le inchieste sulla mafia, anche (e di più) dopo la bomba alla rotativa: «noi abbiamo un conto aperto con le cosche mafiose, gli altri no; noi abbiamo messo in conto in questo gioco ben altro che qualche vetro rotto o qualche macchina tipografica danneggiata. Ciascuno di noi lo sa e subito dopo l’attentato, prestissimo, eravamo tutti al giornale, come in qualsiasi giorno lavorativo: la mafia ci minaccia, l’inchiesta continua».

Il costo è alto, lo pagano con la vita ben tre cronisti della testata:

«Il primo, il 5 maggio 1960, è il corrispondente da Termini Imerese, Cosimo Cristina. Viene trovato morto su un binario ferroviario, camuffata come suicidio, è stata un’esecuzione mafiosa, lo affermerà qualche anno dopo il vicequestore Angelo Mangano e accuserà due capi di Cosa Nostra, che però verranno assolti.

Il secondo bersaglio è il giornalista dell’Ora più noto, anche sul piano nazionale: il 16 settembre 1970 sequestrano Mauro De Mauro, cronista di punta. Non c’è giornale al mondo che non dia la notizia, ma invece di indagini ci sono solo depistaggi: c’è chi dice che De Mauro abbia scoperto qualcosa, incaricato dal regista Francesco Rosi, sulle ultime giornate di vita del presidente dell’Eni Enrico Mattei. Ma proprio in quei giorni la mafia sta organizzando assieme all’eversione nera il golpe borghese. Si parla di misteriosi e altolocati “mister x”, di intrecci tra mafia e potere. Gonfiano con l’acqua sporca una bolla di sapone. L’unica cosa certa, nel processo che si celebrerà trent’anni dopo e che verrà assolto Totò Riina, sarà che i servizi segreti hanno cercato persino di infangare il giornale con una montatura che ha allontanato e impedito l’accertamento della verità.

E infine, solo due anni dopo, il 27 ottobre 1972, il corrispondente da Ragusa, il giovane Giovanni Spampinato, cade ucciso da un fascista, figlio del presidente del tribunale, che il giornalista ha accusato nelle sue corrispondenze di essere implicato in un delitto di trafficanti e trame nere (e perciò quello di Giovanni non è strettamente un omicidio di mafia, ma rivela uno stile mafioso inedito in una provincia siciliana dove allora non si riteneva ci fosse mafia e in quel momento nessuno se ne accorge. E si giunge a chiedere l’attenuante della “provocazione” per l’assassino: Spampinato “se l’è cercata?”)1Vincenzo Basile, in Dizionario Enciclopedico delle Mafie in Italia, a cura di Claudio Camarca, AA VV, Castelvecchi Editore, 2013».

Un fato che sosta anche nella Messina di Giuseppe Alfano, in quella Barcellona Pozzo di Gotto sulle cui ombre e malaffari il cronista aveva versato fiumi d’inchiostro, svelando fitte commistioni tra politica e massoneria, che portano a carrozzoni assistenziali e a truffe alla comunità europea.

Si macchia di sangue anche Trapani, dove gli spari di un fucile spengono la voce di Mauro Rostagno, inflessibile nel denunciare la penetrazione mafiosa nella provincia, con ingerenze nella politica e nei lavori pubblici.

Non è immune neanche Catania: Giuseppe Fava continua a pubblicare inchieste con tanto di fotografie di politici, imprenditori, questori accanto ai boss. Non lo ferma un primo attentato, una bomba carta con un chilo di tritolo, ma lo frenano cinque proiettili in testa. D’altro canto, come diceva lui

«un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza della criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, sollecita la costante attuazione della giustizia, impone ai politici il buon governo. Un giornalista incapace, per vigliaccheria o per calcolo, della verità si porta sulla coscienza tutti i dolori che avrebbe potuto evitare, le sofferenze, le sopraffazioni, le corruzioni, le violenze, che non è stato capace di combattere».

Un destino itinerante, che attraversa l’isola con indosso tanti fardelli e chi può dirlo se pesi di più la voglia di verità, il talento, il coraggio, il senso del dovere?

Consolata Maesano, nata e residente in un piccolo paesino del profondo Sud Italia, pressapoco in riva allo Stretto di Messina. Una laurea magistrale in informazione e sistemi editoriali, una passione sconfinata per il giornalismo, un amore datato per la lettura e la scrittura, un talento raro per il binge watching delle serie tv, un legame forte con la sua terra. Le sue giornate oscillano tra un “non ho sogni, ho traguardi” e un “senza tregua, ma senza sosta”

Consolata Maesano, nata e residente in un piccolo paesino del profondo Sud Italia, pressapoco in riva allo Stretto di Messina. Una laurea magistrale in informazione e sistemi editoriali, una passione sconfinata per il giornalismo, un amore datato per la lettura e la scrittura, un talento raro per il binge watching delle serie tv, un legame forte con la sua terra. Le sue giornate oscillano tra un “non ho sogni, ho traguardi” e un “senza tregua, ma senza sosta”