Il discorso delle estorsioni più che altro è un prestigio. Vent’anni fa potevano servire quei venti, trenta milioni che entravano per ogni borgata, mentre oggi è ormai una questione di prestigio, perché con le estorsioni si entra in un circuito di persone con le quali si può entrare in contatto solo se hanno delle botteghe. Se lei è una persona perbene e non ha nessun esercizio, io non ho nessun motivo per disturbarla; se invece ha una bottega o una fabbrica, questo è un motivo per entrare in contatto con lei. Dopo che l’ho conosciuta come persona, può avvenire, a livello in cui è lei, che può farmi qualche favore. lo faccio a lei e lei lo fa a me. Altrimenti, si romperebbe questo rapporto che è molto importante

Racket: definizione

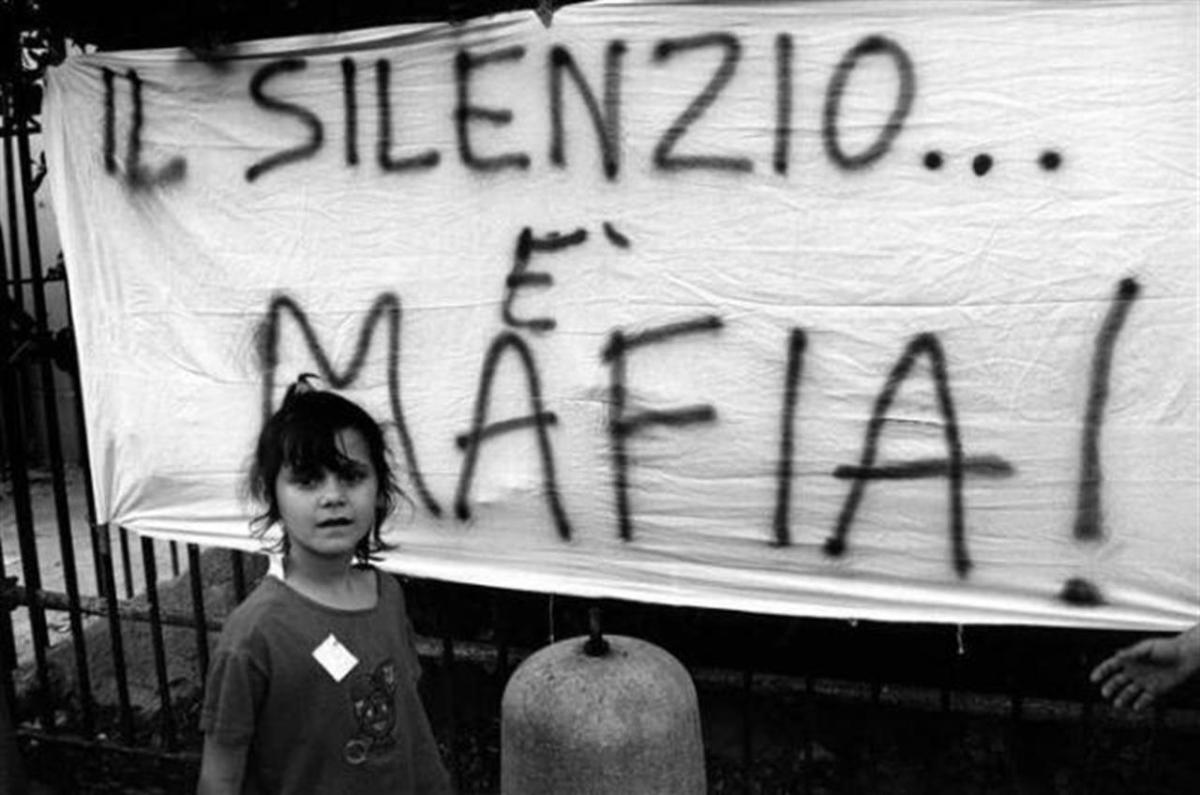

Il termine racket continua ad essere usato per qualificare le diverse attività illegali pianificate. C’è così il racket della prostituzione e dell’immigrazione clandestina, in cui caporalato e lavoro nero sono reciprocamente funzionali, o quello delle scommesse clandestine e quello degli alloggi abusivi. Ma il racket per antonomasia, in Italia, rimane quello fondato sulle estorsioni compiute ai danni di imprenditori e di commercianti. Nella sua accezione classica, racket è sinonimo di pizzo, ma soprattutto di criminalità mafiosa, quindi sia della tangente pagata dagli operatori economici agli emissari, sia della organizzazione stessa che sovrintende alla riscossione.

Racket: i numeri

Il 21 luglio, con un intervento del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, è stato presentato presso la Prefettura di Milano lo studio sul “Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e di usura”, curato dall’Università “Bocconi”, in collaborazione con la Struttura commissariale e la Concessionaria CONSAP S.p.A.

I ricercatori dell’Università “Bocconi” hanno costruito un “database” con 5.000 richieste alle quali il Fondo ha dato finora risposta, dalla quale emerge che le domande di accesso al Fondo sono più frequenti in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, regioni dove sono tradizionalmente “allocate” le principali organizzazioni criminali mafiose, che di usura e racket si servono per controllare il territorio e infiltrare l’economia locale.

Quanto ai settori economico-produttivi più colpiti, i dati esaminati confermano le evidenze processuali: coltivazioni e connessi (15,9%), commercio al dettaglio (15,2%), attività servizi di ristorazione (13,8%), costruzione edifici (14,5%), commercio e riparazione autoveicoli e motocicli (9%).

Racket: le normative. La legge n.108 del 1996

La legge n. 108 del 1996 definisce il reato di usura e le pene relative (art. 644 del codice penale); le modalità per stabilire ciò che va considerato tasso usuraio; la nullità delle clausole contrattuali che prevedano tassi usurai; l’aumento della pena per chi svolge attività finanziaria abusiva; autorizza l’effettuazione di

intercettazioni telefoniche e l’applicazione delle misure di prevenzione anche ai soggetti colpevoli del reato di usura (artt. 1-10).

La legge prevede un Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14), con il quale erogare mutui senza interesse, di durata non superiore al decennio, a favore di soggetti che esercitano attività economica, ovvero una libera arte e professione e che dichiarino di essere vittime dell’usura e risultino parti offese nel

relativo procedimento penale; i mutui possono essere erogati anche in caso di fallimento. Tale beneficio può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari. La legge pone precisi divieti all’erogazione dei mutui a soggetti colpevoli di determinati reati.

Racket: le normative. La legge n.44 del 1999

La legge n. 44/1999 prevede la concessione di benefici economici ai soggetti (imprenditori, professionisti, associazioni di categoria organizzazioni antiracket e antiusura) danneggiati da attività’ estorsive, a condizione che abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive, che non abbia concorso nei reati, che non risulti sottoposta a misura di prevenzione ed abbia sporto regolare denuncia (artt. 1 ss). Il beneficio è soggetto a revoca (art. 16). A tal fine è stato creato un apposito Fondo di solidarietà, alimentato – in aggiunta al contributo statale – con un contributo sui premi assicurativi, una quota delle somme di denaro confiscate ai sensi della legislazione antimafia ed una quota del ricavato delle vendite dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 18 e 18 bis). Gli enti locali, utilizzando le risorse a propria disposizione, possono sostenere la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive attraverso l’esonero, anche parziale, dal pagamento di tributi e tariffe locali (art. 18 ter)

Racket: le storie

Le vittime del racket sono tante, troppo. Tra questa sventurata galassia brilla ancora la stella di speranza e coraggio rappresentata da Libero Grassi, un imprenditore siciliano ucciso nel 1991 da Cosa Nostra per essersi opposto al pizzo. Denunciò pubblicamente, attraverso la stampa e la televisione, le vessazioni subite:

“Caro estortore,

Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l’acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia.

Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere… Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo.

Per questo abbiamo detto no al ‘Geometra Anzalone’ e diremo no a tutti quelli come lui”.

Un’altra testimonianza più recente e altrettanto straziante è stata quella di Tiberio Bentivoglio.

Imprescindibili, per la conoscenza del fenomeno, i canali istituzionali.

Consolata Maesano

Consolata Maesano, nata e residente in un piccolo paesino del profondo Sud Italia, pressapoco in riva allo Stretto di Messina. Una laurea magistrale in informazione e sistemi editoriali, una passione sconfinata per il giornalismo, un amore datato per la lettura e la scrittura, un talento raro per il binge watching delle serie tv, un legame forte con la sua terra. Le sue giornate oscillano tra un “non ho sogni, ho traguardi” e un “senza tregua, ma senza sosta”

Consolata Maesano, nata e residente in un piccolo paesino del profondo Sud Italia, pressapoco in riva allo Stretto di Messina. Una laurea magistrale in informazione e sistemi editoriali, una passione sconfinata per il giornalismo, un amore datato per la lettura e la scrittura, un talento raro per il binge watching delle serie tv, un legame forte con la sua terra. Le sue giornate oscillano tra un “non ho sogni, ho traguardi” e un “senza tregua, ma senza sosta”