di CONSOLATA MAESANO

«Non è il cinema a scrutare il mondo criminale per raccoglierne i comportamenti più interessanti. Accade esattamente il contrario. […] Il caso del film “Il Padrino” è eloquente. Nessuno all’interno delle organizzazioni criminali, siciliane come campane, aveva mai usato il termine padrino, frutto invece di una traduzione poco filologica del termine inglese “godfather”. Il termine usato per indicare un capofamiglia o un affiliato è sempre stato compare. Dopo il film però le famiglie mafiose d’origine italiana negli Stati Uniti iniziarono a usare la parola padrino, sostituendo quella ormai poco alla moda di compare e compariello. Molti giovani italoamericani legati alle organizzazioni mafiose imitarono gli occhiali scuri, i gessati, le parole ieratiche»1Roberto Saviano, Gomorra, Mondadori, Milano, 2006.

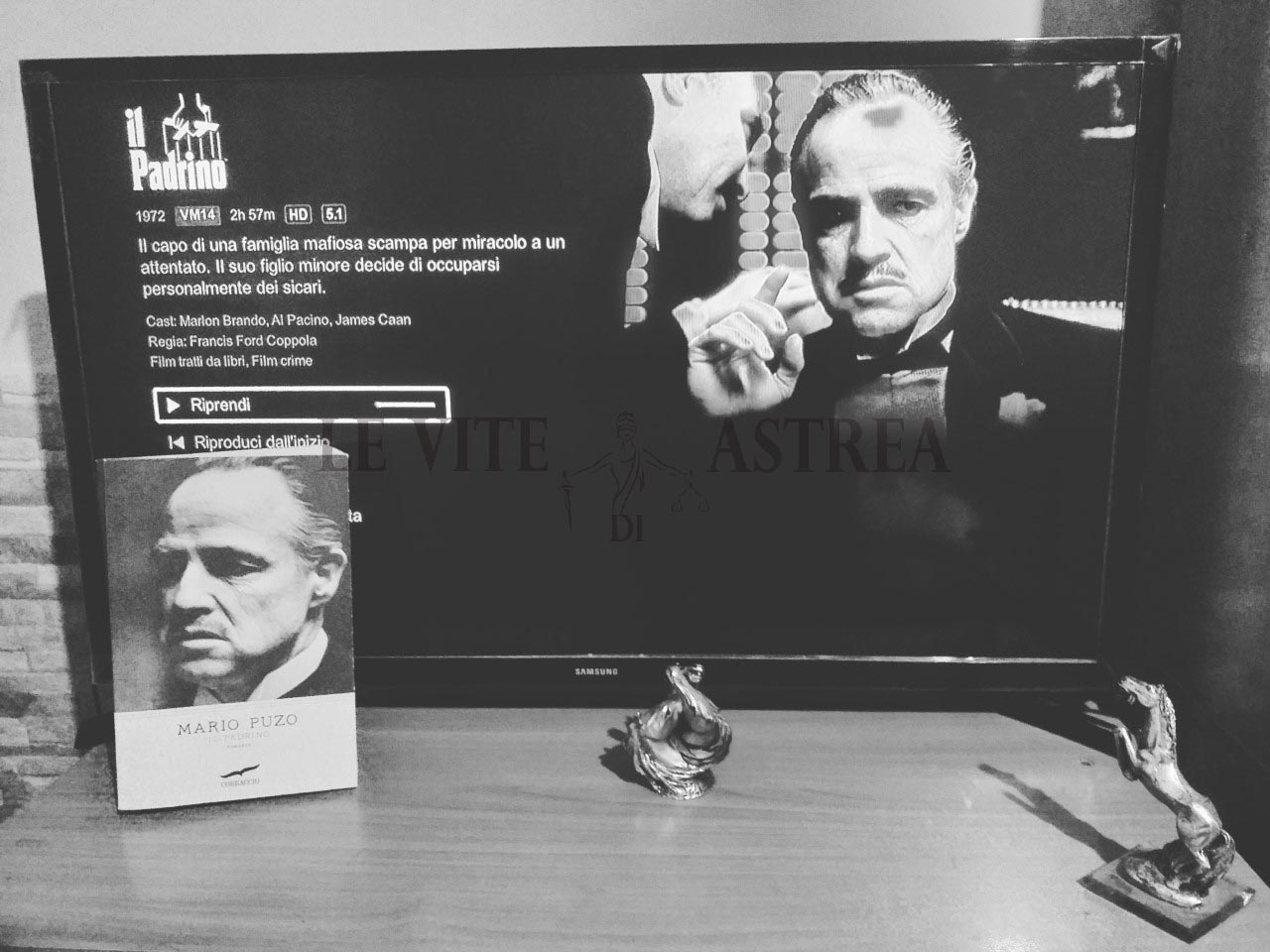

Il Padrino, uscito nelle sale nel 1972, è un capolavoro indiscusso. Ma come può un film ottenere un impatto culturale così forte e conservarlo inalterato a distanza di anni?

Partiamo dall’omonimo romanzo di Mario Puzo del 1969, di cui la Paramount Pictures acquistò i diritti: si tratta di un best seller, le cui vendite, solo nel 1970, hanno raggiunto i 5 milioni. L’opera, per candida ammissione dello scrittore, non è propriamente la migliore della sua carriera («ho scritto tre romanzi. Il padrino non è buono come i due precedenti; l’ho scritto per fare soldi […] Dovevo 20 mila dollari a parenti, compagnie finanziarie, banche, allibratori e usurai vari. Era davvero il momento di crescere e vendere […] Ho detto ai miei editori: “ok, scriverò un libro sulla mafia …”»). Le prime pagine del romanzo rapiscono comunque la Paramount Pictures: già nel 1967, secondo il vice presidente Peter Bart, si tratta di «molto più di una storia di mafia»; soli due anni dopo la società acquista i diritti, pagandoli profumatamente. Inizia dunque la genesi dell’indiscusso caposaldo della storia del cinema.

La storia della famiglia Corleone e delle vicende criminali vengono narrate in una prospettiva squisitamente apologetica e laudativa. La mafia viene mitizzata, diventa la guardiana di valori ancestrali, quali la famiglia, l’onore, la giustizia. Sugli schermi, a detta degli studiosi, la tradizione non viene trasposta, ma creata:

«Michael, il figlio istruito e americanizzato del padrino, spiega alla sua ragazza — americana e della classe media — qualche codice culturale esotico: la tradizione, dice, vuole che un siciliano non possa rifiutare un favore chiestogli nel giorno delle nozze della figlia. Io veramente non ho mai sentito, né letto nei repertori del folklore siciliano, di qualcosa del genere. Siamo all’ennesima variante sul tema “invenzione della tradizione”»2Salvatore Lupo, «Quella mafia raccontata dal “Padrino” che tra folklore e familismo amorale inventò il pericoloso mito di Cosa Nostra», La Repubblica, 04/11/2016

Ruolo, questo, amplificato nell’immaginario collettivo dal folklore e dall’epicità:

«Dopo aver letto Il Padrino di Mario Puzo […] sono andata con il mio fidanzato dell’epoca in una vecchia Renault 4 dal Bacino della Ruhr, dove sono cresciuta, fino a Corleone. La mafia mi interessava perché la consideravo una specie di storia di famiglia, la storia di una famiglia perversa. Ma sono ripartita subito da Corleone, delusa perché avevo visto solo vecchi con i loro berretti seduti ai margini della strada: non rispecchiavano la mia visione romanzesca della mafia»3https://www.petrareski.com/2016/05/26/mafia-senza-fine/

L’uscita de Il Padrino sui grandi schermi rappresenta senz’altro una sorta di spartiacque nella rappresentazione romantica della criminalità. Hollywood, dal 1972 in poi, ha incrementato di oltre il 75% la produzione dei gangster movies. L’influenza del film di Coppola sulle pellicole successive è inconfondibile.

Molto complessa anche la visione etnico-identitaria delle comunità italoamericane.

«Non era il primo film su gangster italiani, era forse il primo che partisse da quella cosa lì per spiegare l’etnicità, la cultura, l’identità italiana negli Stati Uniti. […] Gli italiani d’America non avevano più bisogno di guadagnarsi la benevolenza degli altri americani presentandosi come rispettabili. Non dovevano più nascondersi nella folla della società inter-etnica. Sentirono, al pari di neri, ebrei, ispanici, che era giunto il momento di rivendicare una propria identità. Fosse anche quella negativa e criminale, […] Il Padrino gioca intorno al tema dell’identità etnica, si diverte a ribaltare uno schema di colpevolizzazione collettiva, prova a volgerlo in positivo sostenendo che gli italiani possono immettere in una società originariamente “fredda”, nordica, anglosassone, il calore di istinti e passioni, di familismo e robusta barbarie, imbarbarendo ma anche arricchendo l’America»4Salvatore Lupo, «Quella mafia raccontata dal “Padrino” che tra folklore e familismo amorale inventò il pericoloso mito di Cosa Nostra», La Repubblica, 04/11/2016.

L’identità italoamericana è stata senza ombra di dubbio penalizzata dagli stereotipi creati da Il Padrino.

Stando a un sondaggio della Response Analysis Corporation, il 74% degli statunitensi adulti crede che la maggior parte degli italoamericani sia rappresentata da mafiosi (associati o che abbiano comunque avuto rapporti con la criminalità organizzata)5https://www.osia.org/public/pdf/Adweek.pdf. Su 1001 pellicole di Hollywood aventi per protagonisti personaggi italo-americani (prodotte dagli anni ’30 sino alla fine del secolo scorso) solo un quarto (circa il 26%) propone ai protagonisti di origini italiane ruoli positivi; mentre oltre il 41% scommette sullo stereotipo criminale6«Italoamericani? Tutti Padrini», La Repubblica, 04/09/1999.

Consolata Maesano, nata e residente in un piccolo paesino del profondo Sud Italia, pressapoco in riva allo Stretto di Messina. Una laurea magistrale in informazione e sistemi editoriali, una passione sconfinata per il giornalismo, un amore datato per la lettura e la scrittura, un talento raro per il binge watching delle serie tv, un legame forte con la sua terra. Le sue giornate oscillano tra un “non ho sogni, ho traguardi” e un “senza tregua, ma senza sosta”

Consolata Maesano, nata e residente in un piccolo paesino del profondo Sud Italia, pressapoco in riva allo Stretto di Messina. Una laurea magistrale in informazione e sistemi editoriali, una passione sconfinata per il giornalismo, un amore datato per la lettura e la scrittura, un talento raro per il binge watching delle serie tv, un legame forte con la sua terra. Le sue giornate oscillano tra un “non ho sogni, ho traguardi” e un “senza tregua, ma senza sosta”